Bannetzer Baumscheibe

1850 bis 2012

Die Dorfeiche erzählt

Als die Dorfeiche, die seit etwa 1850 an der damaligen Wegekreuzung (heute Rübelandsweg/Alter Postweg) wuchs, im Jahr 2011 durch Krankheit sichtbar einging, musste sie ein Jahr später gefällt werden.

Die beiden Bannetzer Heimatpfleger Harry Fricke und Lothar H. Bluhm setzten sich dann dafür ein, dass das untere Ende des Stammes, der immerhin einen Durchmesser von gut einem Meter hat, als Baumscheibe erhalten bleiben sollte.

Die Idee dahinter:

Anhand der Jahresringe soll die Geschichte des Ortes in der Zeit von 1850 bis 2012 nachgezeichnet werden. Wichtige Ereignisse, die das Leben der Menschen in Bannetze unmittelbar und mittelbar betreffen sollen durch Jahreszahlen und Stichworte dokumentiert werden. Diese Idee kam überall gut an.

Verarbeitung der Eiche und lokale Spendenaktion

Verarbeitung der Eiche und lokale Spendenaktion

Gut zehn Jahre lang trocknete die Baumscheibe, bevor an ein Aufarbeiten gedacht werden konnte.

Das über 770 Kilo schwere Holz musste auf eine Stärke gesägt werden, was bei dem Durchmesser von über einem Meter nicht so einfach war, denn Sägegatter, die das leisten können, sind rar gesäät.

In Stemmen im Landkreis Rotenburg (Wümme) erklärte sich die Möbeltischlerei „more than wood“ von Jan Naten, der schon Eichenstämme von der Weltausstellung EXPO 2000 aufgearbeitet und edle Tische daraus gefertigt hat, bereit, die Baumscheibe zu schneiden.

Parallel dazu begann im Ort eine umfangreiche Spendenaktion, um das Vorhaben möglichst ohne Drittmittel zu finanzieren. Bei Dorffesten wurden auch Umfragen veranstaltet, welche Ereignisse aus einer langen Liste für relevant erachtet werden.

Das Ergebnis liegt nun vor: Auf 27 Plaketten ist das Leben in Bannetze in der Zeit von 1850 bis 2012 dokumentiert.

Hinzu gekommen ist die zeitgemäße Überlegung, vertiefende Informationen über einen QR-Code per Mobiltelefon abrufen zu können.

Bannetze: Ursprung und Entwicklung

Bannetze: Ursprung und Entwicklung

Ein paar Worte vorweg

Nach bisherigen Kenntnissen hat Bannetze seinen Ursprung im 10. Jahrhundert.

Bereits vor 986 wurde das Kloster Walsrode gegründet. In einer Schenkungsurkunde des Sächsischen Königs Otto III. ist das Kloster 986 erstmals urkundlich erwähnt.

Schon vorher begann es mit der Besiedlung der Allerniederung. „So übergab Otto der Große 937 der Kirche zu Quedlinburg 'Die Acht von Soltau'. Zu diesen acht Höfen gehörten einige aus unserem Kreise, aus Widdernhausen (Zwineringhuse), Nindorf (Nendorpe), Meißendorf (Merzene), Bannetze (Benetz) und Thören (Torne)“, heißt es auf Seite 73 des Heimatbuches für den Landkreis Celle, „Der Speicher“.

Insgesamt entstanden durch Verträge und Rezess in Bannetze zehn Höfe und bewirkten die landwirtschaftlich orientierte Prägung des Ortes, die auch heute noch dominierend ist.

Noch einmal „Der Speicher“ (Seite 7): „Bei der zweiten Schleusenstufe in der Nähe von Bannetze überschritten wir die Aller und gelangen auf ihrem rechten Ufer durch das im Gegensatz zu den Industrieorten Wietze-Steinförde noch rein bäuerliche Bannetze in ein anderes Niederungsgebiet.“

Nach einem Dokument im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv ist Bannetze 1337 erstmals urkundlich erwähnt. Das ist auch der Grund dafür, dass auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses 1997 ein Stein mit der Inschrift „1337 – 1997 Bannetze“ aufgestellt wurde.

Zwar sind im Lauf der Jahrhunderte Höfe umstrukturiert, zum Teil auch aufgegeben worden, der Charakter des Heidedorfes mit großen Hofstellen und altem Eichenbestand ist immer noch erhalten. Neue Baugebiete (Rübeland, Bünteweg, Am Schiebenstand) arrondierten die historisch gewachsenen Hofstellen und ermöglichten eine Erweiterung des Ortes. Das separat liegende Gebiet Bostelberg diente zunächst nur als Wochenendhausgebiet, ist inzwischen aber für dauerhaftes Wohnen ausgewiesen.

Die gesamte Lage des Ortes zwischen dem 815 Hektar großen Naturschutzgebiet „Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor“ und der Allerniederung charakterisiert den Ort. Die Einwohnerzahl ist relativ konstant – trotz des demografischen Wandels.

Schützenverein, Feuerwehr und Sportverein mit ihren jeweiligen Abteilungen sind die tragenden Säulen des dörflichen Lebens.

2011 Dorferneuerung

2011 Dorferneuerung

aus der Chronik 2007

„Zustimmung des Dorferneuerungs-Verbundvorhabens zwischen Bannetze, Thören und Jeversen.“

Und zwei Jahre später ist in der Chronik 2009 zu lesen:

„Abschluss der Planungsphase der Verbund-Dorferneuerung und Beginn der Projektphase.“

aus der Chronik 2010

„Nach qualifizierter Planung eines Gartenbauarchitekten fand eine Pflanzaktion unter starker Bürgerbeteiligung im Rahmen der Dorferneuerung am Alten Postweg statt. Dieses stellte sich als Schildbürgerstreich heraus. Zur Beseitigung der schlimmsten Fehler hat das Projektbüro einige Bäume versetzt.

Am Dorfgemeinschaftshaus wurde im Rahmen der Verbunddorferneuerung der Spielplatz und der Bürgerpark fast fertiggestellt. Der Glockenturm und der Brunnen wurden versetzt. Die ersten privaten Anträge zur Dorferneuerung wurden realisiert.“

aus der Chronik 2011

„Im Rahmen der Dorferneuerung wurde die Außenanlage am Sportheim fertiggestellt. Neue Spielgeräte wurden aufgestellt, die gesponsort wurden vom Schützenverein (Erlös Benefiz-Konzert zum Jubiläum) von Rolf von der Horst und von der Gemeinde aus dem Lindhorst-Gruppe-Fond.“

aus der Chronik 2013

„Die Dorferneuerung haben einige Bürger in Anspruch genommen.

- Heinemannsche Hofverwaltung – Zaun

- Bluhm – Altes Zollhaus Fachwerksanierung

- Dedio – Zaun und Haustür

- von der Horst – Zaun und Fassade“

2010 - Bannetzer Jubileen

2010 - Bannetzer Jubileen

Bannetzer Jubiläen

Ein Ereignis vereint die Bannetzer Schleuse, die Alte Schule und den Schützenverein Bannetze: Sie wurden vor rund 100 Jahren errichtet beziehungsweise gegründet. 25 Jahre später wurde die Freiwillige Feuerwehr offiziell registriert und weitere 25 Jahre später entwickelte sich der Sportverein Grün-Weiß Bannetze. Es ist also eine Zeit voller Jubiläen und Ereignisse. In dieser Ausgabe der Geschichtsblätter sollen die beiden Vereine und die Feuerwehr näher beleuchtet werden. In weiteren Geschichtsblättern werden die Alte Schule, ein Entwurf des bekannten Architekten Otto Haesler, und die Schleuse und das Wehr bei Aller-Kilometer 26,675 folgen.

Das erste Protokollbuch des Schützenvereins Bannetze ist eindeutig: Am 7. Mai 1910 wurde der Verein gegründet. Das Vereinsleben war von 1914 bis 1919 und von 1937 bis 1949 durch die Weltkriege unterbrochen. Erst 1950 gab es wieder einen Schützenkönig, Wilhelm Hoppenstedt auf Sleims Hof. Danach entwickelte sich das Vereinsleben rege. Selbst im Winterhalbjahr gab es Schützenbälle und im Januar 1956 wurde sogar das Theaterstück „Die gestohlene Julia" im damaligen Gasthaus Lammers aufgeführt. Das 50-jährige Jubiläum wurde groß gefeiert. Über 800 Menschen waren am Himmelfahrtsabend auf dem Festzelt, zum Schützenkönig wurde der Dorfschullehrer Gerhard Schiebel proklamiert und es gab ein Pokalschießen der teilnehmenden benachbarten Vereine, wobei Wolthausen siegreich war.

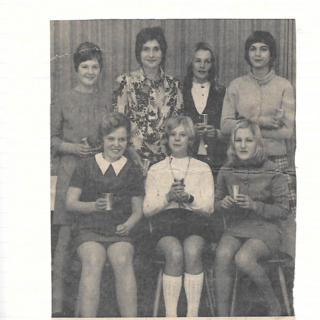

Unter den zunächst eher skeptischen Blicken der Männer wuchs die Bedeutung der Frauen im Laufe der Jahre immer mehr. So wurde 1979 die Damengruppe gegründet. Fleißige Hände im Hintergrund bei allen Veranstaltungen, aber auch die Durchführung von Weihnachtsbasaren und Herbstmärkten machten die Frauen unentbehrlich für die Vereinsentwicklung. Sowohl die neue Fahne des Vereins zum Jubiläum 1985, als auch das Jubiläum 2010 konnten so wesentlich mitfinanziert werden. Dazu kommen viele eigene Schießveranstaltungen, Freundschaftsschießen mit den eng verbundenen Südwinser Schützenschwestern und viele Erfolge auf Kreisebene.

Vorsitzende des Schützenvereins Bannetze waren:

1910-1919 Wilhelm Hading (Leimem Hof)

1919-1920 Hermann Thies (Diers Hof)

1920-1922 Willi Hartmann

1922-1924 August Lammers

1924-1928 Gustav Thies (Säger Thies)

1928-1930 Hermann Meyerhoff

1930-1950 Hermann Thies (Sen)

1950-1956 Ludolf Reinecke (Sen)

1956-1985 Heinz Lammers

1985-1987 Hermann Thies

ab 1987 Helmuth Bock

1986 wurde Christa Meyerhoff in Oldau Kreisaltersdamenkönigin. 1991 wurde sie Damenbeste des Vereins, während ihr Mann Hermann die Königswürde erreichte. Birgit Daps (1989) und Angelika Wagner (1992) errangen die Würden der Westkreiskönigin und 2008 war Kirsten Müller Westkreisdamenbeste. Christa Meyerhoff Kreisaltersdamenkönigin 1986.

Als Damenleiterin war Gisela Jakob bis 1989 tätig, danach kamen Hannelore Brockmann, Birgit Daps, Ursula Meyer und seit 2005 Elisabeth Pricke, die jetzt die Geschicke der rund 40 Damen lenkt. Zum 75-jährigen Jubiläum spielte eine zünftige bayerische Blaskapelle. Jubiläumskönig wurde Axel Beckmann. Zu diesem Jubiläum wurde eine Festschrift herausgegeben, die viele chronologische Angaben zu Vorsitzenden, Königen und nicht zuletzt zur Vereinszugehörigkeit der Damen enthält.

In Bannetze konnte der Verein jahrzehntelang auf Vereinsmitglieder zurückgreifen, die die Kunst des Scheibenmalens beherrschen: Von 1977 bis 1998 kreierte Dieter Kessemeyer die Scheiben. Dabei wurde er regelmäßig kurz vor Fertigstellung von Willi Meyerhoff, Begründer und Ideengeber mancher Tradition in Bannetze, aufgesucht, der dann eine „letzte Prüfung des Werkes" vornahm. Dem Prüfer kam weniger seine künstlerische Ader zugute, als vielmehr sein genaues, auf handwerkliche Leistung geschultes Auge. Einige Jahre malte dann der Winser Malermeister Heinrich Hemme für den Verein (wie auch schon in den 1950er Jahren), bevor seit 2003 Hans-Dieter Marquordt diese wichtige Aufgabe in professioneller Weise für den Verein wahrnimmt. Terry Marquordt ist erfahrener Restaurator. Die Jubiläumsscheibe dieses Jahres stellt die Alte Schule, ein Haesler-Gebäude aus dem Jahr 1911, in den Mittelpunkt.

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsschützenfest zum 100-jährigen Bestehen des Vereins begannen schon im Rahmen des Schützenfestes 2009 mit dem gemeinsamen Foto aller Mitglieder auf dem Hof von Ulrich Pricke (Leimanns Hof). Hatten die alljährlichen Schützenfeste traditionsgemäß ihren Platz beim Kreuger (Gasthaus Lammers), so wechselte es 1987 zur Gemeindescheune, an der der Festplatz aufgebaut wird.

Seinen 50. Geburtstag konnte der Sportverein Grün-Weiß Bannetze feiern, denn am 15. Januar 1959 gründeten Barbara Thiel, Ursula Lüßmann, Karin Diederley, Rudolf Beckmann, Hermann Daps, Wilhelm Lonkowski, Alfred Thiel, Wolfgang Schiebel, Horst Hambrock, Ernst Beckmann, Hartmuth Diederley, Ewald Daps, Heinz Ebbrecht und Wilhelm Lammers den Verein. Erster Vorsitzender, Übungsleiter und zugleich Jugendleiter wurde Hermann Daps.

Schon 1955 stellte die Gemeinde Bannetze mit ihrem Bürgermeister August Lammers einen Spiel- und Sportplatz zur Verfügung, denn die Aktivitäten waren nicht mehr zu übersehen. 1956 gründete der Lehrer Arthur Mohwinkel aus Thören einen Turnverein, in den die Bannetzer Faustballer eintraten. Ein Jahr später veranstaltete der Turnverein Thören die Kreismeisterschaft im Faustballspiel. „Im November 1958 trennen wir Bannetzer uns im guten Einvernehmen von dem Turnverein Thören", erinnert der heutige Vorsitzende, Wolfgang Daps, an die Entstehung des Vereins.

Das damalige Bannetzer Ratsmitglied Rudolf Beckmann initiierte wegen der geringen Einwohnerzahl das Faustballspiel maßgeblich. Er erhielt vom Rat den Auftrag, das Nötige zu veranlassen. Kosten für Bälle und Geräte wurden in angemessener Höhe von der Gemeinde getragen. Arbeitslasten für die Erhaltung und Wiederherstellung des Sportplatzes sollten wenn irgend möglich gleichmäßig verteilt werden. Die Ratsherren der Gemeinde legten großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit.

Vorsitzende des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze waren:

1959-1961 Hermann Daps

1961-1962 Rudolf Beckmann

1962-1969 Hermann Daps

1969-1991 Heinz Lammers

1991-1999 Manfred Töpfer

ab 1999 Wolfgang Daps

Die weibliche Jugend wurde in den Jahren 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970 und 1975 Deutsche Meister, die männliche Jugend errang diesen Titel 1968.

25 Bannetzer Männer setzten sich vor 75 Jahren zusammen und gründeten die Freiwillige Feuerwehr: Landwirt Heinrich Thies, Ernst Koch, Arbeiter Hermann Meyerhoff, Bauer August Lammers, Bauer Willi Hartmann, Bergmann Otto Troue, Arbeiter Willi Gerberding, Heinrich Helms, Hermann Daps, Arthur Nötel, Heinrich Beckmann, Landwirt Ludolf Reinecke, Bauer Wilhelm Höper, Gastwirt Wilhelm Lammers, Arbeiter Hermann Hambrock, Willi Ebbrecht, landw. Gehilfe Heinrich Harms, Gustav Hambrock, Vorarbeiter Hermann Kohrs, August Lücke, Arbeiter Otto Meyer, August Meyer, Willi Stolte, Fritz Winkelmann und Hermann Lücke sind als Gründungsmitglieder in den Akten notiert.

Dabei gibt es durchaus Meinungen, dass die Wehr bereits seit 100 Jahren existiere, denn die alte Pumpe weist auf 1910 hin. Aber richtig belegen könne man halt nur die Gründung der Wehr im Jahre 1935. Schließlich gibt es den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen bereits seit 1868, und das Rettungscorps Winsen wurde 1879 gegründet. Natürlich hatte auch schon vor 1935 in Bannetze Brandschutz hohe Priorität. Dafür ist beispielsweise die alte Handdruckspritze ein sichtbarer Beweis: In feinster Zierschrift ist an der Seite des Löschgerätes zu lesen „Feuerwehr Bannetze 1910". Aber das Drei-Zeilen-Dokument vom 2. Januar 1936 ist eindeutig: „Am 29.12.1935 ist die Freiw. Feuerwehr Bannetze gegründet in einer Stärke von etwa 25 Mann. Ein Führer ist noch nicht bestellt", heißt es in dem Vermerk des Kreisfeuerwehrführers Buchholz in Garßen.

In einem Bestandsverzeichnis lautet ein Eintrag unter „Technische Ausstattung": „Handdruckspritzen: eine; Fabrikat Tidow 1910, Leistung:?" - Die Grundlage für das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Bannetze in diesem Jahr war also geschaffen. Veränderungen gab es einige in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bannetze. Immer wieder gab es Wechsel im Kommando. So waren August Lammers, Wilhelm Höper, Max Just, Günther Helms, Hermann Thies und Heinz Ludwig Dierking Brandmeister der Bannetzer Wehr. Danach sorgte Volker Meyerhoff für eine 25-jährige Kontinuität als Ortsbrandmeister, bis jetzt Eike Lammers das Kommando übernahm.

1919 ist das erste Feuerwehrhaus gebaut worden, in der die Kübelspritze und die Handdruckspritze ebenso untergebracht waren, wie später dann ein Anhänger mit einer Tragkraftspritze (VW-Motor). 1975wurde ein gebrauchter Ford-Transit mit Tragkraftspritze von der Freiwilligen Feuerwehr Wolthausen übernommen, bevor 1985 ein Fahrzeug auf Basis eines Volkswagens LT und mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen angeschafft wurde. Ein Höhepunkt war 1990/91der Bau des Feuerwehrgerätehauses, das mit viel Eigenarbeit der Kameraden errichtet wurde. Der damalige Verwaltungschef in Winsen, Karl Gustav Linde, übergab kurz vor seiner Pensionierung als, wie er es ausdrückte, letzte Amtshandlung den Schlüssel für das Haus.

Im Jahr 2000 trat die erste Frau in die bis dahin von Männern beherrschte Feuerwehr ein: Sonja Rohrheck. Ihr folgten später Anne Lammers, Eva-Maria Bähre, Katharina Hambrock sowie Melanie Töpfer. Den größten Brand verzeichnet das Protokoll der Wehr im Jahr 1982: „Der Großbrand brach in der Nacht zum 26. September gegen 2 Uhr auf dem Hof von Heinrich Lammers aus: Die Scheune hatte Feuer gefangen. Sie brannte trotz großer Bemühungen auch von befreundeten Wehren bis auf die Grundmauern nieder. Jedoch wurden angrenzende Gebäude vor einem Übergreifen der Flammen erfolgreich geschützt.

Die Einsätze beim Orkan am 29./30. Juni 1997und beim Sturm Kyrill am 18. Januar 2007 wurden in den Protokollen ebenso notiert, wie der Alarm beim Eisregen am 24. Dezember 2002: Eisbruch gefährdete die Versorgungswege. Die Jahreswende 2002/2003 war sehr interessant, als es am Heiligen Abend Stromausfall und an den folgenden Tagen erhebliche Gefahr durch Eis und Schnee gab. Da war die Bannetzer Wehr auch in Thören im Einsatz, um die Überlandleitungen von dickem Eis zu befreien. Gelegentlich hielten beängstigende Hochwässer die Kameraden in Atem, so dass in enger Kooperation mit der Stützpunktwehr in Thören auch akute Maßnahmen zum Hochwasserschutz vorgenommen wurden: Das Errichten von Sandsackbarrieren.

1997 Erdgasversorgung

1997 Erdgasversorgung

aus der Chronik 1997

„Die Erdgasversorgung des Ortes wurde vorgenommen. Die ersten Anschlüsse erfolgten im November 97 (Bluhm und Ambratis).“

1993 Zentrale Kanalisation - Radweg Thören – Winsen

1993 Zentrale Kanalisation - Radweg Thören – Winsen

Zentrale Kanalisation

Zentrale Kanalisation

aus der Chronik 1992

„Im Oktober 1992 wurde mit dem Bau des Radweges begonnen. Gleichzeitig wurden die Druckleitungen für die Kanalisation mit verlegt.“

aus der Chronik 1993

„Für die Kanalisation wird ein neues Vakuum-System gebaut. Die Anliegergebühren werden von DM 8000 bis DM 10000 pro Teilnehmer veranschlagt. Die Pumpenstation wurde im Herbst fertiggestellt. Sie befindet sich auf dem Dreieck zwischen Ernst Thies – Allerdeich – L 180.“

aus der Chronik 1994

„Die Kanalisation wurde fertiggestellt.“

aus der Chronik 1995

„Die Schützendamen veranstalteten einen Weihnachtsbasar. Der Reinerlös war für die Finanzierung der Kanalisation bestimmt.“

Und 1998 heißt es an gleicher Stelle: „Das Wochenendgebiet Bostelberg wurde an die Kanalisation angeschlossen.“

Radweg Thören – Winsen

Radweg Thören – Winsen

aus der Chronik 1993

„Am 20.8.93 hat der Gemeinderat anlässlich einer Radtour den Radweg von Winsen – Thören offiziell freigegeben.“

Und dazu erfolgte 1999 der Chronikeintrag: „Im August wurde der Radweg von Thören bis Essel fertiggestellt.“

1982 - 2017 Kindergarten Rappelkiste

1982 - 2017 Kindergarten Rappelkiste

Zum Kindergarten Rappelkiste enthält die Bannetzer Chronik zahlreiche Einträge.

...aus der Chronik 1984

„Zu Beginn des Jahres gründeten 11 Bannetzer und Thörener Familien eine „Interessengemeinschaft Kinderspielkreis“. Im Einvernehmen mit den zuständigen Ortsräten, der Gemeinde und Kirchenverwaltung wurden im Dorfgemeinschaftshaus die Voraussetzungen für die Betreuung der Drei- bis Fünfjährigen geschaffen. Im Gemeindegarten entstand ein großzügiger Sandspielplatz.“

… aus der Chronik 1995

„Der Spielkreis erhält eine hauptamtliche Spielkreisleiterin, die von der Gemeinde bezahlt wird. Anfang der 80er Jahre wurde eine Mutter-Kind-Gruppe gegründet, daraus fing später der Spielkreis hervor.“

...aus der Chronik 2011

„Im Rahmen der Dorferneuerung wurde die Außenanlage am Sportrheim fertiggestellt. Neue Spielgeräte wurden aufgestellt, die gesponsort wurden vom Schützenverein (Erlös Benefiz-Konzert zum Jubiläum) von Rolf von der Horst und von der Gemine aus dem Lindhorst-Gruppe-Fond.

Der Kindergarten Rappelkiste Bannetze-Thören hat zur Zeit 20 Kinder, davon vier Kinder unter 3 Jahre.“

...aus der Chronik 2017

„Der Kindergarten 'Rappelkiste' wurde zum 31. Juli geschlossen. Für das kommende Kindergartenjahr seien nur noch acht Kinder angemeldet, so dass die Gemeinde zu der Entscheidung kam, den Kindergartenbetrieb einzustellen. Damit geht dem Ortsteil ein Angebot verloren, das vor über 30 Jahren aus einer Elterninitiative entstand und dann in die Trägerschaft des Sportrvereins überging.

Zum Jahresende 2017 gab es die Idee, den Kindergarten in anderer Trägerschaft wieder zu beleben; gemeinsam mit Thören.“

… aus der Chronik 2020

„Im Ortsrat wird während der Einwohnerfragestunde nachgefragt, ob die Möglichkeit besteht, einen Kindergarten einzurichten. Da die Gemeinde plant, in Südwinsen eine Kindertagesstätte mit fünf Gruppen einzurichten und die Geburten in Thören und Bannetze keine Gruppe füllen würden, sei nach Aussagen des Ersten Gemeinderates nicht damit zu rechnen.“

1976 / 1984 Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor

1976 / 1984 Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor

Das Gebiet umfasst einen ausgedehnten Teichkomplex mit gut ausgeprägter Verlandungs- und Teichbodenvegetation, die angrenzenden Hochmoorgebiete „Ostenholzer Moor“ im Norden, „Bannetzer Moor“ im Süden und „Thörener Bruch“ im Westen mit Moorwäldern und gut ausgeprägten Moorheidestadien sowie die Meiße als Gewässerlauf mit ihrer Aue.

So wird das Naturschutzgebiet mit der offiziellen Kennzeichnung „NSG LÜ 098“ beschrieben. Es umfasst eine Fläche von 1346 Hektar und befindet sich in der naturräumlichen Region „Weser-Aller-Flachland“. Die naturschutzrechtlichen Belange wurden Ende der 1970er / Anfang der 1980er Jahre erarbeitet und in der Erstverordnung vom 5. Juni 1984 zusammengefasst. Sie ist seit dem 16. Juni 1884 in Kraft. Die gültige Verordnung gilt seit dem 14. Juli 2021.

Das Naturschutzgebiet überlagert sich mit dem Gebiet Natura 2000 und den Festlegungen FFH-Gebiet Nr. 091 „Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor“ und dem EU-Vogelschutzgebiet V31 „Ostenholzer Moor und Meißendorfer Teiche“.

Die Unterschutzstellung dient insbesondere dem Schutz und der Entwicklung eines reich strukturierten Teichkomplexes mit ausgedehnten und vielfältigen Verlandungszonen und Teichbodengesellschaften, der Erhaltung und naturnahen Entwicklung der Meiße mit ihrer Aue einschließlich einer naturnahen Überschwemmungsdynamik, dem Schutz und der Entwicklung von Feuchtbrachen, Feuchtgebüschen, Sümpfen, Röhrichten und Rieden, naturnahen Hochmoorkomplexe sowie degradierten und renaturierungsfähigen Hochmooren.

Weiterhin sollen das artenreiche Grünland, insbesondere Nass- und Feuchtgrünland, mesophiles Grünland auf grundwasserferneren Standorten sowie naturnahe Waldkomplexe, wie insbesondere Moorwald, Birken- und Kiefern-Bruchwald, Erlen-Bruchwald, Eichen-Mischwälder und Erlen-und Eschen-Auenwälder geschützt, entwickelt bzw. wiederhergestellt werden.

Das Gebiet ist auch Lebensraum einer Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, wie Fischotter, Bachneunauge, Schlammpeitzger und Steinbeißer, Kreuzotter, Schlingnatter und Zauneidechse, Libellen, wie insbesondere Speer-Azurjungfer, Grüne Mosaikjungfer, Grüne Flussjungfer und Große Moosjungfer sowie Kammmolch und Moorfrosch.

Auch verschiedene Fledermausarten, wie Bechsteinfledermaus, Teichfledermaus oder Mückenfledermaus sowie Pflanzenarten wie Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Pillenfarn (Pilularia globulifera) oder Dreimänniger Tännel (Elatine triandra) sind im Schutzgebiet zu finden.

Die Bannetzer Chronik enthält 1984 folgenden Eintrag:

„Im September besuchte Ernährungsminiister Ignaz Kiechle gemeinsam mit dem niedersächsischen Landwirtschaftsminister Gerhard Glup die Meißendorfer Teiche und das Bannetzer Moor. Das im Juni unter Naturschutz gestellte Areal genießt inzwischen nationale Bedeutung. Bereits jetzt haben sich in dem wertvollen Feuchtgebiet seltene und vielfältige Pflanzen- und Tiergesellschaften angesiedelt.“

Für 1992 ist in der Bannetzer Chronik notiert:

„Bei der Moorkonferenz, zu der die Gemeinde Winsen eingeladen hatte, ging es um die Erweiterung des Naturschutzgebietes Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor. Die Bauern wollen ihre Land nicht verkaufen.“

1999 ist in der Chronik notiert:

„Eine Verordnung der EU: Flora-Fauna-Habitat. Danach sollen große Naturschutzflächen vernetzt werden. In unserer Gemarkung Allerniederungen gesamtes Grünland und die Flächen nördlich des Drebbers im Moor. Es betrifft auch alle anderen Gemeinden. Der Widerstand ist groß.“

1975 Waldbrandkatastrophe im Landkreis Celle

1975 Waldbrandkatastrophe im Landkreis Celle

1975 loderten die Flammen in der Lüneburger Heide. Am 8. August 1975 brach in Niedersachsen ein Waldbrand aus, der sich zur größten Waldbrandkatastrophe Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg entwickeln sollte.

Eine der Haupteinsatzschwerpunkte lag im Landkreis Celle rund um die Gemeinde Eschede. Rund 7000 Hektar, vor allem in den Gemeinden Eschede und Südheide sowie in den Stadtgebieten von Celle und Bergen, wurden ein Raub der Flammen. Der Brand hatte sich bis an die Grenze der Stadt Celle im Norden, im Bereich Hustedt, ausgebreitet.

Feuerwehrleute, Soldaten, THW-Helfer und viele Freiwillige kämpften unter extremen Bedingungen gegen das Feuer. Über 20.000 Einsatzkräfte waren im Einsatz, der bis zum 17. August 1975 dauerte.

1971 Verkauf der Schule Bannetze - Bau des Sportheimes - Eingemeindung in die Gemeinde Winsen/Aller

1971 Verkauf der Schule Bannetze - Bau des Sportheimes - Eingemeindung in die Gemeinde Winsen/Aller

Verkauf der Schule Bannetze

Verkauf der Schule Bannetze

Das Hildesheimer Uhrenbauer-Unternehmen F. A. Beyes wurde 1863 gegründet und lieferte Turmuhren für Kirchen und Bahnhöfe bis nach Rumänien. Die Geschichte des Schullebens muss einen zentralen Punkt bilden, befand Rolf von der Horst bei der Rückgabe der Uhr nach Bannetze im Frühjahr 2011, deshalb soll das Uhrwerk einen repräsentativen Standort in einer Vitrine innerhalb des Schulgebäudes erhalten.

Nicht ganz so abenteuerlich war die Tour der Schulglocke, die bis zum Ende des offiziellen Unterrichtes in der Bannetzer Schule im Glockenturm hing. Sie läutete nicht nur im Schulunterricht, sondern auch zu Hochzeiten, Beerdigungen und manchmal auch bei Feuer. Die Glocke wurde, wie auf ihr zu lesen ist, 1917 vom Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation (BVG), der auch Eisenbahnschienen und Kanaldeckel produzierte, hergestellt. Der Bochumer Verein war ein vertikal integrierter Montankonzern mit Sitz in Bochum, zu dem mehrere Stahlwerke und Zechen gehörten und der zeitweise über 20000 Menschen beschäftigte. Er entstand im Jahr 1854 aus der Gussstahlfabrik Mayer und Kühne und firmierte zunächst als Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation (BVG). Das Unternehmen war zwischen 1926 und 1951 ein Betrieb des Großkonzerns Vereinigte Stahlwerke AG. 1965 fusionierte der BVG schließlich mit der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG des ewigen Konkurrenten Krupp. Nach verschiedenen Namenswechseln firmiert ein Nachfolgeunternehmen heute wieder als Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH.

Bis zum Bau des Sportheims 1972 hing die Glocke in der Schule. Dann erhielt sie einen eigenen dreibeinigen Glockenturm auf dem Gelände des Sportheimes, das aus dem Erlös des Verkaufs der alten Schule errichtet wurde. Nachdem sich in dem Gebäude in der Trägerschaft des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze aus einer Eltern-Kind-Gruppe der Kinderspielkreis und nun der Kindergarten "Rappelkiste" etabliert hatte und durch Dorferneuerungsmaßnahmen im Jahr 2010/2011 der Außenbereich umgestaltet wurde, wurde der Glockenturm unter erheblichem Aufwand umgesetzt. Er steht jetzt in dem öffentlichen Bereich vor dem abgeschlossenen Teil des Grundstücks, das dem Kindergarten zur Verfügung steht.

Bis 1966 sind Generationen von Schülern in dem einen Klassenraum des Haesler-Baus im Ortsmittelpunkt unterrichtet worden, bis eine Umstrukturierung die Zeit der Zwergschule beendete. Die jetzigen Eigentümer des Gebäudes, Rolf und Hetti von der Horst, haben den ganzen Ort eingeladen, sich an dem 100-jährigen Jubiläum der alten Schule zu beteiligen. Und so wurde in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Bannetze, dem Hegering Bannetze, den Heimatpflegern Lothar Bluhm und Harry Fricke, dem Kindergarten "Rappelkiste", den Kommunalverwaltungen in Celle und Winsen, dem Schützenverein Bannetze, dem Sportverein SV Grün-Weiß Bannetze sowie zahlreichen weiteren Helfern aus dem Ort und der Umgebung das Jubiläum gefeiert.

Das begann mit einer Kunstaktion der Kindergartenkinder aus der "Rappelkiste". Die Kinder führten fröhlich und mit Freude das Theaterstück "Das kleine Blau" auf und gestalteten gemeinsam mit dem Künstler Jens Kalkmann quasi nebenbei eine Kuh-Plastik. Blau und Gelb wurden zu Grün und jedes Kind sowie anschließend sämtliche Jubiläumsgäste konnten mit Handabdrücken ihren Beitrag zu dem farblichen Experiment leisten. Mit einem so genannten “Klassentreffen” ehemaliger Schüler und einem Gartenfest mit Pausengesprächen neben dem Haesler-Haus nahm die Feier würdige Formen an. Ehemalige Schüler kamen als Zeitzeugen in Gesprächsrunden zu Wort und ließen Erinnerungen an Rohrstock, Schwimmunterricht und Disziplin lebendig werden. Besonders Lehrer Schiebel war durch Strenge und Disziplin bei den meisten Schülern im Gedächtnis geblieben. eine “Unterrichtsstunde” wie zu “Kaisers Zeiten” war ein weiterer Programmpunkt.

"Dieses Haus lebt", stellte Ortsbürgermeister Heinrich Leymers während seiner Ansprache fest und Architekt Michael Wagner, Vorstandsmitglied der Celler Haesler-Stiftung, fasste in seinem Rückblick über das Wirken Otto Haeslers das Ereignis so zusammen: "Etwas Besseres kann einem Denkmal nicht passieren, als dass darin Leben herrscht." Wagner stellte fest, dass die Schule Bannetze 1910/11 realisiert wurde und somit in die frühe Schaffensphase des Architekten Otto Haesler fiel. 1880 in ärmlichen Verhältnissen in München geboren, absolvierte Haesler von 1899 bis 1903 eine Ausbildung an den Baugewerkschulen in Augsburg und Würzburg. Nebenbei arbeitete Haesler auf dem Bau, als Zeichner und sammelte gleichzeitig Berufserfahrung. Nach einer Zeit als Angestellter im Büro des Architekten Ludwig Bernoully in Frankfurt am Main machte er sich 1906 als Architekt in Celle selbstständig. Zuvor gewann er einen Architektenwettbewerb und erhielt den Auftrag für den Umbau des Celler Kaufhauses Freidberg sowie in der Folge etliche weitere Aufträge in Stadt und Umland.

Haesler wandelte sich noch in der ersten Hälfte der 20er Jahre mit dem Bau der Siedlung Italienischer Garten in Celle in erstaunlicher Rigorosität vom traditionell orientierten zu einem radikal modernen Architekten, der die Ideen des Bauhauses vor allem in Celle, aber auch in Kassel, Karlsruhe und Dessau teilweise konsequenter umsetzte als die Architekten des Bauhauses selbst, stellte Wagner in seinem Vortrag heraus. 1932 nahm Otto Haesler neben Walter Gropius als einer der Repräsentanten Deutschlands an der Ausstellung "International Style" im Museum of Modern Art (MoMA) in New York teil. Seit 1934 beschränkte sich Haesler auf Bautätigkeiten im ländlichen Raum, zog nach Eutin in Schleswig-Holstein um und war von 1942 bis 1945 in den besetzten Städten Norwegen und Dänemark tätig. Nach dem Weltkrieg beschäftigte er sich mit dem Wiederaufbau von Rathenow, wurde 1950 Professor für sozialen Wohnungsbau und später an die Deutsche Bauakademie berufen. Haesler starb 1962 bei Potsdam.

Beim Bau der Bannetzer Schule griff Haesler im Sinne des Heimatstils auf die Form des niederdeutschen Hallenhauses zurück mit einem Krüppelwalmdach und der Kombination aus Ziegel- und Fachwerkbau. "Das Haus besteht aus der Lehrerwohnung, den Schulräumen und dem Stallanbau und lässt abgesehen von dem Dachreiter mit Schuluhr im Erscheinungsbild eher auf eine Hofanlage, als auf ein Schulgebäude schließen, ist also offensichtlich bewusst dem ländlichen Kontext angepasst worden", stellte Wagner fest. Für ein Dorf mit der Größe von damals 300 Einwohnern war dieses Schulhaus sicherlich schon recht groß. In seiner Gestaltung wirkt es durch seine schlichte Fassadengliederung wohlproportioniert und in der Ausführung gediegen - beides charakteristisch für die erste Schaffensphase Haeslers.

Ein Ergebnis von "Schulreformen" der 60er Jahre war die Schaffung größerer Schulzentren und als Folge die Schließung der alten kleineren Dorfschulen. Im Sommer 1966 endete der Unterricht in der Alten Schule Bannetze. 1972 verkaufte die Gemeinde das Gebäude, das seitdem als Wohnhaus und als Büro genutzt wird. Vorher fanden gemeinsam mit Pastor Wilhelm Mangels aus Winsen auch regelmäßig Bibelstunden in der Schule statt. Das war jedenfalls so lange, wie Pastor Mangels im Dienst war.

Bau des Sportheimes

Bau des Sportheimes

Das Dorfgemeinschaftshaus in Bannetze

Eigentlich ist die Geschichte des Dorfgemeinschaftshauses Bannetze ganz schnell erzählt und aufgeschrieben. Eigentlich. Denn eigentlich heißt das Gebäude an der Landesstraße erst seit dem 14. Dezember 2013 „Dorfgemeinschaftshaus Bannetze“. Erst am 14. Dezember 2013 wurde das große braune Schild mit dem Bannetzter Wappen und der markanten Aufschrift installiert.

„Der eine freute sich über das schöne Dorfwappen mit der Schleuse, der andere, dass ein markanter Treffpunkt in Bannetze für Gäste und Besucher nun noch leichter zu finden ist“, schrieb der stellvertretende Ortsbürgermeister Rolf von der Horst in seinem Info-Blatt 1/2014. Und weiter: Freiwillige Helfer brachten das neue Hinweisschild „Dorfgemeinschaftshaus Bannetze“ am Gebäude an der Bremer Straße an – unter Beteiligung der Vereine und Institutionen, die mit großem ehrenamtlichem Engagement viel zum Dorfleben beitragen.

Zu der Aktion eingeladen hatten der stellvertretende Ortsbürgermeister Thören / Bannetze, Rolf von der Horst, und sein Ortsratskollege Manfred Töpfer. „Im Nu war die Unterkonstruktion aus Aluminium angeschraubt.“ Mit dabei: Vertreter von Feuerwehr und Vereinen und im Beisein der beiden Heimatpfleger.

Harry Fricke und Lothar H. Bluhn. – Eigentlich war das schon die junge Geschichte des Dorfgemeinschaftshauses.

Aber natürlich ist das Gebäude schon älter als das große braune Schild, das ihm den Namen gibt. Nur: Bis dahin hieß es einfach „Sportheim“ – und Versuche, den Charakter der Dorfgemeinschaft mehr zu betonen, verliefen sich. Und selbst in dem Plan der Diplomingenieurin Cathrin Camp zur Neugestaltung des Außengeländes des Sportheims im Jahr 2010 war noch von einem „Vereinsheim“ die Rede. Der klangvolle Name des Dorferneuerungsprojektes lautete damals „Der versunkene Hain von Bannetze“. – Nun also offiziell „Dorfgemeinschaftshaus Bannetze“.

Seinen Anfang nahm das Dorfgemeinschaftshaus bereits Anfang der 1970er Jahre, als Hermann Daps Vorsitzender des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze war.

Bis 1966 sind Generationen von Schülern in dem einen Klassenraum des Haesler-Baus im Ortsmittelpunkt unterrichtet worden, bis eine Umstrukturierung die Zeit der Zwergschule beendete.

Ein Ergebnis von „Schulreformen“ der 60er Jahre war die Schaffung größerer Schulzentren und als Folge die Schließung der alten kleineren Dorfschulen. Im Sommer 1966 endete der Unterricht in der Alten Schule Bannetze.

Wie Architekt Michael Wagner, Vorstandsmitglied der Celler Haesler-Stiftung, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Alten Schule Bannetze feststellte, wurde die Schule 1910/11 gebaut. Sie fällt somit in die frühe Schaffensphase des Architekten Otto Haesler. „Beim Bau der Schule griff Haesler im Sinne des Heimatstils auf die Form des niederdeutschen Hallenhauses zurück, mit Krüppelwalmdach und der Kombination aus Ziegel und Fachwerkbau“, heißt es in den Winser Geschichtsblättern, Ausgabe Nr. 22.

Für ein Dorf mit der Größe von damals 300 Einwohnern sei das Schulhaus sicherlich schon recht groß gewesen. „In seiner Gestaltung wirkt es durch seine schlichte Fassadengliederung wohlproportioniert und in der Ausführung gediegen – beides charakteristisch für die erste Schaffensphase Haeslers.“

Nach Schließung der Schule vermietete die Gemeinde Bannetze das Haus an Ernst und Elli Dujat. Sie konnten zusammen mit ihren Kindern auch den Garten nutzen. Fünf Jahre später, zum 1. Februar 1971, erfolgte im Rahmen der Verwaltungs- und Gebietsreform die Eingemeindung der bis dahin selbstständigen Gemeinde Bannetze in die Gemeinde Winsen. Parallel dazu wurde der Verkauf der alten Schule angestrebt, den als Kompensation für die Eingemeindung und den Verlust der Selbstständigkeit sollten eine Friedhofskapelle mit Leichenhalle oder ein Sportheim geschaffen werden.

Zu der Zeit befand sich Bannetze in einem „Fußball-Rausch“, denn mehrfach konnten Mannschaften des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze Deutsche Meistertitel erringen: Die weibliche Jugend wurde in den Jahren 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970 und 1975 Deutsche Meister, die männliche Jugend errang diesen Titel 1968. – Auch zur großen Freude von Hermann Daps.

Die Schule wurde 1972 an den Gärtner Ribbe aus Hannover verkauft. Die Forstgenossenschaft stellte das 2971 Quadratmeter großes Nachbargrundstück zur Verfügung, so dass die Überlegungen zum Bau des Sportheimes intensiviert werden konnten. Ein historischer Steinbrunnen, der an der Pforte zum Schulgarten stand und ein Kriegerdenkmal für die Opfer der beiden Weltkriege mussten umgesetzt werden. Bis dahin fanden Kranzniederlegungen zum Schützenfest und zum Volkstrauertag hier statt.

Die Gedenktafel hängt jetzt am Schießstand des Schützenvereins Bannetze.

Am 5. April 1974 stellt Bauingenieur Heinrich Wiebe aus Wietze eine Baubeschreibung mit Kostenvoranschlag zusammen. Danach sollte ein Sportheim mit Gasbetonstein- und Kalksandsteinmauerwerk gebaut werden.

Die bebaute Fläche betrug nach dem Plan insgesamt 196,1 Quadratmeter. Vorgesehen waren ein Gymnastikraum, zwei Umkleideräume, ein Geräteraum, Nasszellen für Damen und Herren und ein Heizungsraum. Gesamtnutzfläche: 163,41 Quadratmeter. Der Grundriss verdeutlicht, dass der große Gymnastikraum mit 68,13 Quadratmetern einen Großteil des Sportheimes einnahm. Als Kosten wurden 163000 Deutsche Mark errechnet. – Bauingenieur Backhaus von der Bauaufsicht des Landkreises Celle hat am 2. Oktober 1974 sein Okay gegeben und den Antrag genehmigt. Die Finanzierung erfolgte aus dem Verkauf der Schule (130000 DM) und aus Sportfördermitteln.

In sehr kurzer Bauzeit wurde das Sportheim gebaut, denn bereits 1975 gründete sich die Damen-Gymnastikgruppe des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze. Seither turnen die Frauen regelmäßig jeden Dienstag in dem Gebäude. Noch heute sind Gründungsfrauen aktiv dabei.

Im Laufe der Jahrzehnte erlebte das Sportheim immer wieder Doppelnutzungen, vom Wurstessen des Schützenvereins über Treffen des Deutschen Roten Kreuzes bis hin zu Familienfeiern oder Kaffeetrinken nach Beerdigungen und Ortsratssitzungen wurde es intensiv genutzt.

Neues Leben zog ein, als sich aus einer Elterninitiative heraus ein Kinderspielkreis gründete und regelmäßig im Sportheim traf. Der Sportverein übernahm nach vielen Gesprächen mit Gemeinde Winsen, Landkreis Celle und Landesjugendamt die Trägerschaft und hält seit 1986 die Betriebserlaubnis. Inzwischen heißt der ehemalige Kinderspielkreis „Kindergarten Rappelkiste“ und wird für bis zu 25 Kinder aus Bannetze und Thören angeboten. Er bietet außerdem Platz für bis zu fünf Kinder unter drei Jahren.

Zehn Jahre später wurden erste Erweiterungsabsichten geäußert, denn die Doppelnutzung musste präzise koordiniert werden. Zahlreiche Abstimmungsgespräche zwischen Sportverein, Architekten, Ortsrat und Gemeinde folgten. Es dauerte aber zehn Jahre, bis am 6. November 2006 die Baugenehmigung für einen Erweiterungsbau des Sportheimes erteilt wurde. Allein die schwierige Finanzierungsplanung hat zehn Jahre benötigt.

Immerhin waren 90000 Euro kalkuliert worden. Eine Summe, die durch Gemeinde, Sportförderung, Stiftungen und Eigenhilfe aufgebracht wurde. Fertigstellung des Gebäudes war 2008, so dass 2009 das Jubiläum des Sportvereins in den neuen Räumlichkeiten gefeiert werden konnte.

Die drei Ortsteile Thören, Bannetze (Gemeinde Winsen) und Jeversen (Gemeinde Wietze) wurden im Juli 2007 als Verbunddorferneuerung in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. In dem Zusammenhang sind die Planungen zu dem „versunkenen Hain von Bannetze“ entstanden. Nach den Planungen der federführenden Landschaftsarchitektin sollte eine optisch räumliche Trennung zwischen dem Bereich des Kindergartens Rappelkiste und dem öffentlichen Teil mit Dorfplatz und Sitzmöglichkeiten vorgenommen werden. Kostenrahmen für den Grün- und Außenbereich: 80000 Euro. Spenden und Sponsoring ermöglichten die Realisierung eines überarbeiteten Entwurfes. Dazu gehörte auch, dass der dreibeinige Glockenturm umgesetzt werden musste.

Über viele Jahrzehnte begleitete die Uhr auf dem Dachreiter der Bannetzter Schule das Leben etlicher Schüler-Generationen. Und nicht nur das Leben der Schüler, sondern die Schuluhr hatte große Bedeutung für sämtliche Einwohner im Ort. Sie war wertvoll für das Dorfleben, denn nur wenige hatten eigene Uhren. Und wenn, dann meistens als Standuhren, gelegentlich als Taschenuhren, die dann weiter vererbt wurden.

Die alte Schuluhr ist vergleichbar mit dem Modell, das auch in der Lüneburger Michaeliskirche den Menschen anzeigt, was die Stunde geschlagen hat.

Das Hildesheimer Uhrenbauer-Unternehmen F. A. Beyes wurde 1863 gegründet und lieferte Turmuhren für Kirchen und Bahnhöfe bis nach Rumänien.

Die Schulglocke hing bis zum Ende des offiziellen Unterrichtes in der Bannetzter Schule im Glockenturm. Sie läutete nicht nur im Schulunterricht, sondern auch zu Hochzeiten, Beerdigungen und manchmal auch bei Feuer.

Sie wurde, wie auf ihr zu lesen ist, 1917 vom Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation (BVG), der auch Eisenbahnschienen und Kanaldeckel produzierte, hergestellt. Bis zum Bau des Sportheims hing die Glocke in der Schule. Dann erhielt sie einen eigenen dreibeinigen Glockenturm auf dem Gelände des Sportheimes. Der steht jetzt in dem öffentlichen Bereich vor dem abgeschlossenen Teil des Grundstücks, das dem Kindergarten zur Verfügung steht. Er ist also wesentlicher Bestandteil des Dorfgemeinschaftshauses Bannetze.

Eingemeindung in die Gemeinde Winsen/Aller

Eingemeindung in die Gemeinde Winsen/Aller

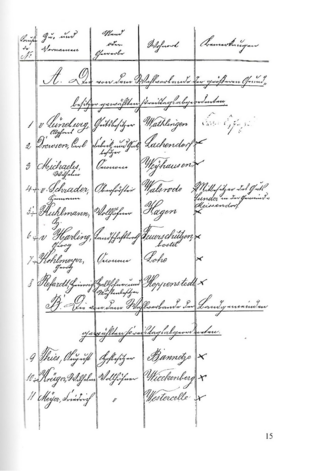

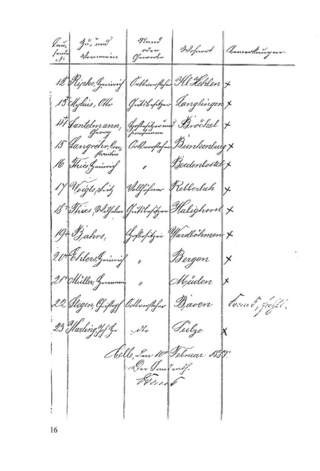

Vertrag zwischen den Gemeinden Winsen (Aller) und Bannetze

Vertrag zwischen den Gemeinden Winsen (Aller) und Bannetze

Vertrag zwischen den Gemeinden Winsen (Aller) und Bannetze

Die Gemeinden Winsen (Aller) und Bannetze haben beschlossen, eine Einheitsgemeinde Winsen (Aller) zu bilden. Vorbehaltlich eines entsprechenden Gesetzes und der Genehmigung nach § 19 NGO wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

(1) Die Einheitsgemeinde führt den Namen Winsen (Aller).

(2) Der jetzige Name der Gemeinde Bannetze wird als Ortsteilsbezeichnung übernommen.

§ 2

(1) Für die Dauer von 5 Jahren dürfen die Hebesätze bei der Grundsteuer A 200 % und bei der Grundsteuer B 200 % im Ortsteil Bannetze nicht überschreiten.

(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer darf für den gleichen Zeitraum 300 % nicht überschreiten.

(3) Hundesteuer wird nicht erhoben, solange nicht eine zeitgemäße gesetzliche Regelung vorliegt.

(4) Lohnsummensteuer wird nicht erhoben.

§ 3

(1) In dem künftigen Ortsteil Bannetze kann nach den Bestimmungen der NGO zum Beginn der neuen Legislaturperiode ein Ortsrat gebildet werden, der aus 5 Mitgliedern besteht. Er wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte.

(2) Bis zum Ablauf dieser Legislaturperiode nehmen die Ratsherren der jetzigen Gemeinde Bannetze die nach diesem Vertrag gegebenen Befugnisse des Ortsrates mit dem gewählten Bürgermeister als Vorsitzenden wahr.

§ 4

(1) Der Ortsrat entscheidet vorbehaltlich ausschließlicher gesetzlicher Zuständigkeitsregelungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in folgenden Angelegenheiten:

a) Pflege des Ortsbildes und Pflege der örtlichen Geschichte

b) Unterhaltung des Denkmals

c) Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände

d) Unterhaltung der gemeindlichen Wege einschließlich deren Entwässerungsanlagen und Beleuchtung

e) Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr

f) Gestaltung und Pflege des Friedhofes

(2) Der Ortsrat ist zu folgenden Angelegenheiten zu hören:

a) Benennung von Straßen und Plätzen im Ortsteil

b) Änderung der Grenzen im Bereich des Ortsteils

c) Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, soweit sie die Belange des Ortsteils berühren

d) Einrichtungen, wesentliche Änderungen und Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen, deren Bedeutung nicht über den Ortsteil hinausgeht

e) Verfügungen über das derzeitige Gemeindevermögen.

§ 5

(1) Die Gemeinde Winsen (Aller) stellt dem Ortsteil Bannetze aus laufenden Haushaltsmitteln für die Finanzierung der in § 4 Abs. 1 genannten Aufgaben gemessen an dem Durchschnitt der Aufwendungen für diesen Zweck in den letzten 5 Jahren jährlich 10.000,-- DM zur Verfügung. Die zweckentsprechende Verwendung dieser Haushaltsmittel ist nach dem geltenden Haushaltsrecht sicherzustellen. Die in Satz 1 getroffene Regelung schließt nicht aus, dass die Gemeinde Winsen (Aller) für den künftigen Ortsteil weitere Mittel zur Verfügung stellt.

(2) Zum Ausgleich von Änderungen bei den Löhnen und Preisen wird der Betrag von 10.000,-- DM künftig prozentual um die Summe erhöht, um die die Renten in der Arbeiterrentenversicherung erhöht werden.

(3) Die Gemeinde Winsen (Aller) verpflichtet sich, für die Finanzierung von öffentlichen Aufgaben im Ortsteil Bannetze, zum Beispiel für den Ausbau von Straßen und Wegen sowie für die Herstellung einer Straßenentwässerung und für die Schaffung einer Straßenbeleuchtung einen alljährlichen Betrag von 30,-- DM je Einwohner des Ortsteils nach dem Stand vom 30. Juni des Jahres des Zusammenschlusses unter einer besonderen Haushaltsstelle bereitzustellen. Dieser Betrag wird in dem prozentualen Verhältnis erhöht, wie der Grundbetrag, der bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt wird, steigt.

(4) Über die Verwendung der im laufenden Rechnungsjahr aus Abs. 1 bis 3 nicht verfügten Mittel entscheidet der Ortsrat.

(5) Die vorstehende Regelung gilt ab 1. Januar des auf den Zusammenschluss folgenden Jahres für 5 Jahre. Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass die Gemeinde Winsen (Aller) ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag dem künftigen Ortsteil gegenüber nicht gerecht wird, so hat die Aufsichtsbehörde über eine Verlängerung auf weitere Jahre zu entscheiden.

§ 6

Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen der Gemeinde Bannetze sind in dem künftigen Ortsteil zu verwenden.

§ 7

Der Haushaltsplan der Gemeinde Bannetze für das Rechnungsjahr des Zusammenschlusses wird in der beschlossenen Form durchgeführt.

§ 8

Der Rat der bisherigen Gemeinde Bannetze wählt einen Ratsherren, der bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode stimmberechtigtes Mitglied des Rates der Gemeinde Winsen (Aller) wird.

§ 9

Die Aufgaben der Ausschüsse der bisherigen Gemeinde Bannetze nimmt bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode der Ortsrat wahr.

§ 10

Das Ortsrecht der Gemeinde Bannetze bleibt bis zur Neuordnung durch den nach § 8 erweiterten Gemeinderat in Kraft. Die Neuordnung des Ortsrechts soll nach Anhörung des Ortsrates innerhalb von 6 Monaten nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Winsen (Aller) erfolgen.

Ein vom Landkreis Celle für den freiwilligen Zusammenschluss gewährter Betrag ist in Höhe von 50 % für öffentliche Einrichtungen in der bisherigen Gemeinde Bannetze zu verwenden.

§ 12

Die Freiwillige Feuerwehr in Bannetze bleibt bestehen, solange hier die erforderliche Zahl von Mitgliedern vorhanden ist.

§ 13

Die im Ortsteil bestehenden Jagdbezirke sollen in der jetzigen Form und Ausdehnung bestehen bleiben. Die Gemeinde Winsen (Aller) wird nach dem Zusammenschluss eine Versammlung der Jagdgenossen einberufen und dafür Sorge tragen, dass in dieser Versammlung der erforderliche Teilungsbeschluss gefasst wird.

§ 14

Die Müllabfuhr im Ortsteil Bannetze wird mit Wirkung des Zusammenschlusses vom Müllabfuhrzweckverband Landkreis Celle übernommen.

§ 15

Solange es der Ortsrat für erforderlich hält, wird die Gemeinde Winsen (Aller) im Ortsteil Bannetze monatlich zweimal eine Sprechstunde abhalten.

§ 16

(1) Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(2) Der Ortsrat gilt als legitimierter Vertreter zur Wahrnehmung der Rechte der Gemeinde Bannetze aus diesem Vertrag. Der Ortsrat wird vertreten durch den Ortsratsvorsitzenden.

Bannetze, den 11. Mai 1970

Winsen (Aller), den 6. April 1970

1964 / 1965 - Deutsche Damen - Faustballmeister

1964 / 1965 - Deutsche Damen - Faustballmeister

Zum Jubiläumstreffen 2024 - 60 Jahre nach dem ersten Titel gab es folgenden Bericht in verschiedenen Medien (Autor: Lothar H. Bluhm):

„Eigentlich“, so beginnt die Bannetzerin Rita Hani-Tabay ihren Rückblick, „eigentlich begann alles in Thören: Denn dort waren einige Bannetzer schon im Turnverein Thören sportlich aktiv. Und dann kam man auf die Idee, selbst einen Verein zu gründen.“ Das war praktisch die Geburtsstunde des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze. „Das war 1959.“ Und es war auch die Geburtsstunde zu insgesamt acht Titeln „Deutscher Faustball-Meister“.

Bereits vier Jahre vorher stellte die damalige Gemeinde Bannetze mit ihrem Bürgermeister August Lammers einen Spiel- und Sportplatz zur Verfügung. „Das Ratsmitglied Rudolf Beckmann erhält den Auftrag, das Gegebene zu veranlassen“, heißt es in der Vorgeschichte bis zur Gründung des Faustballvereins Grün-Weiß Bannetze, die im Protokollbuch aufgeschrieben wurde. Für 1956 wurde notiert: „Lehrer Arthur Mohwinkel aus Thören gründet einen Turnverein. Die Bannetzer Faustballaktiven treten dort ein.“

Zwei Jahre später wurde die Jugend bei den Meisterschaften in Celle Kreismeister und wenig später berichtete die Presse über die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften: „Man kann den kleinen Landverein zu einem derartigen Erfolg nur beglückwünschen und hoffen, daß in Bannetze weiterhin so gespielt wird.“ - Und es wurde weiterhin so gespielt, wie Pressestimmen aus der Zeit beweisen: „Faustball wurde zum Volkssport“, „Faustballdorf Bannetze“, „Kleines Dorf mit großem Namen“, „Erfolge im Faustball“ und schließlich 1964: „Ein ganzes Dorf weinte und lachte vor Freude: Bannetze empfing seine Deutschen Meister“ und „Ein Dorf feiert seine Meister“.

Heinz Kalinski, genannt Calle, spielte ebenfalls in Bannetze, denn die Spielerinnen und Spieler kamen damals aus verschiedenen Gemeinden. Thören, Hornbostel, Wietze und Bannetze: „Da gab es überhaupt keine Probleme: In Hornbostel gab es gar keinen Verein, da war gar nichts. Mein Freund Heinz Kanzia sagte mir, dass da in Bannetze Faustball gespielt würde. Und da seien auch ganz viele Mädchen dabei. Da sagten wir uns, da gucken wir doch mal hin. Dann sind wir da geblieben. Das ist mehr als unsere zweite Heimat geworden.

Die Mädchen standen aber nicht mehr im Mittelpunkt als das Faustballspielen? „Nein, nein, so kann man das nicht sagen. Der Sport war schon im Mittelpunkt. Und wir wurden dann ja auch immer besser. Wir hatten tolle Trainer, und wir hatten dann Erfolg. Wir haben ganz viel gewonnen.“ Es sei okay gewesen, „wir haben uns richtig gut verstanden. Alles auf freundschaftlicher Basis. Wir können uns auch in die Augen schauen – alles gut!“

Es war vor genau 60 Jahren, als das Mädchenteam aus Bannetze in Schweinfurt erstmals Deutscher Meister wurde und die Jungenmannschaft Vizemeister. Die Weibliche Jugend U-18 gewann ihr Endspiel mit 29:24 gegen TuS 1880 Hamburg und die Männliche Jugend U-18 verlor 29:40 gegen den MTV Stuttgart.

„Wenn ich daran denke, bekomme ich noch heute eine Gänsehaut“, sagt Rita Hani-Tabay, die damals als Spielerin mit dabei war. „Wir grüßen unsere Deutschen Faustball-Meister“ hieß es in kunstvoller Schrift auf einem Plakat an der Girlande quer über die Landesstraße. „Das hat uns geöffnet, wir wären sonst in Bannetze geblieben. Ich finde, das war ein Sprungbrett in die Welt.“

Unter den Trainern Hermann Daps und Rudolf Beckmann brachte der Verein erfolgreiche Spielerinnen und Spieler hervor. In den Jahren 1964 bis 1976 trat er bei den Deutschen Meisterschaften an und errang acht Mal den Titel.

Auch Heinz Kalinski hat 1964 erstmal an der Deutschen Meisterschaft in der Jugend teilgenommen: Feldfaustball der männlichen U-18. „Wir haben immer nur ein Spiel verloren: 1964, 1965, 1966 haben wir immer gegen den Deutschen Meister verloren – die waren einen Tick stärker als wir. Wir sind immer nur Vizemeister geworden gegen MTV Stuttgart.“

Die Männer spielten weiterhin beim SV Grün-Weiß Bannetze und wären 1968 eigentlich in die Bundesliga aufgestiegen, aber da war der Prager Frühling. Kalinski erinnert sich: „Unser Schlagmann war bei der Bundeswehr und hatte an dem Wochenende Ausgehverbot. Er kriegte kein Frei. Gerade an dem Wochenende ist der Warschauer Pakt in der Tschechoslowakei einmarschiert. - So sind wir nicht aufgestiegen. Es waren nur drei Mannschaften in den Qualifikationsspielen und zwei wären aufgestiegen – und da wären wir garantiert dabei gewesen. Ich bin der Meinung, dass unser ganzes Leben völlig anders verlaufen wäre, mit Studium und Partnerschaften, wenn wir bundesligamäßig in Bannetze geblieben wären.“

Das Faustballspiel entwickelte sich zu einer interkommunalen Zusammenarbeit, denn Spieler aus Thören, Bannetze, Wietze und Hornbostel bildeten die Mannschaften. „Faustball und nicht zuletzt erfolgreiches Faustballspielen hat uns lernen lassen und geprägt fürs weitere Leben“, betonte dann jetzt auch der Neffe des damaligen Trainers Rudolf Beckmann, Ernst Beckmann. Ehrgeiz, Disziplin, Toleranz, Demut, Offenheit und Weltoffenheit seien Attribute, die durch den Sport gefördert würden. „Die Initiatoren von damals, Vereinsgründer und Trainer Rudolf Beckmann und Hermann Daps haben durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit Beachtliches geleistet: Wir haben Faustball gespielt, sind Sonntagabend oft als Turniersieger mit einem Pokal nach Hause gekommen, waren also erfolgreich.“ Beckmann weiter: „Wir konnten und wurden also durch erfolgreiches Faustballspielen positiv gestimmt, ermutigt, mehr aus uns zu machen.“

Genau 60 Jahre nach ihrer ersten erfolgreichen Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft trafen sich jetzt die ehemaligen Faustballerinnen und Faustballer des SV Grün-Weiß Bannetze wieder. In mühsamer Kleinarbeit hat Rita Hani-Tabay, Mitinitiatorin des Treffens, Namen und Adressen der im Bundesgebiet weit verstreuten Ehemaligen recherchiert.

1961 - Friedhof angelegt

1961 - Friedhof angelegt

Ein Friedhof entsteht in Bannetze

Als einer der eifrigsten Verfechter für die Einrichtung eines Friedhofes in Bannetze hat sich Heinrich (genannt: Henry) Helms (Jahrgang 1901) Mitte der 50er Jahre im Bannetzer Gemeinderat eingesetzt. Er forderte vehement: „Hier muss ein Friedhof her!" und stand damit nicht allein, denn auch Bürgermeister August Lammers und sein Stellvertreter Karl Ambratis hatten dasselbe Ziel. Ebenso Hermann Thies, Rudolf Beckmann, Willi Neuber, Paul Witt, Heinz Flemming und Ludolf Reinecke sen. Nicht zu vergessen: Ferdinand Lücke.

Bisher beerdigten die Bannetzer ihre Angehörigen auf dem Friedhof in Winsen. Kein Wunder also, dass relativ rasch konkrete Planungen begonnen wurden und der Friedhof bereits im Herbst 1960 eingeweiht werden konnte. Die Nachbargemeinden Thören und Meißendorf hatten schon lange ihre eigenen Gottesäcker, als der Rat der Gemeinde Bannetze am 8. Juni 1955 den offiziellen Beschluss zur Einrichtung eines Friedhofes fasste: „Nachdem der Gemeinderat die öffentliche Meinung in der Gemeinde dahingehend festgestellt hat, dass der weitaus größte Teil der Einwohner die Anlage eines eigenen Friedhofes befürwortet, beschließt der Gemeinderat, diese Angelegenheit voran zu treiben." Es solle zunächst ein passendes Friedhofsgelände ausgewählt werden.

Man dachte an verschiedene Flächen, die für die Einrichtung eines Gottesackers infrage kommen könnten, wobei die Fließrichtung und die Höhe des Grundwasserspiegels berücksichtigt werden mussten. In seiner öffentlichen Sitzung am 14. März 1956 votierte der Rat der Gemeinde Bannetze: „Es wird festgestellt, dass das als Friedhofsgelände in Aussicht genommene Heinemannsche Grundstück am Rübelande zu hohen Grundwasserstand aufweist. Der Rat beschließt, von der Inanspruchnahme dieses Grundstückes Abstand zu nehmen und sich nach einem geeigneten Grundstück umzusehen. Der stellv. Bürgermeister Karl Arnbratis wird beauftragt, zur Feststellung des Grundwasserstandes an der Straße nach Thören Ausschachtungen vorzunehmen." - Soweit der Beschluss vom März 1956.

Drei Monate später weist das Protokoll folgenden Eintrag auf: „Der Bürgermeister berichtet über den Fortgang der Auswahl des Friedhofsgeländes. Die Ermittlung des Grundwasserstandes in den Büntefuhren hat ergeben, dass dieses kein Hemmnis für die Inanspruchnahme als Friedhofsgelände bedeutet. Verhandlungen mit der Grundeigentümerin (Forstgenossenschaft), die der Vortragende geführt hat, haben ergeben, dass grundsätzliche Bedenken gegen die Inanspruchnahme bzw. die Bereitstellung nicht bestehen. Es wird vereinbart, zunächst den Spezialisten für Friedhofsangelegenheiten, Herrn Dr. Lindner, Hermannsburg, um ein Gutachten zu bitten. Erst dann soll die Angelegenheit voran getrieben werden."

Das Grundstück war ein Teil der Anbauer-Stelle, zu dem das frühere „Gemeindehaus" und ein Eichen-Fachwerk-Speicher gehörten. Die Bannetzer Forstgenossenschaft, der die Höfe Diers, Ols, Henken, Theilmann, Sievers, Sleims, Cassens, Meins, Leimann und Lürken angehörten, war Eigentümerin des Waldes. „Die Gemeinde wünscht, das als Friedhof in Aussicht genommene Grundstück von der Forstgenossenschaft käuflich zu erwerben. Als Kaufpreis wurde -,50 DM pro Quadratmeter gefordert. Der Rat billigt einstimmig diese Forderung. Es soll möglichst bald der Vermessungs-Ing. mit der Vermessung beauftragt werden, damit die Umschreibung erfolgen kann," heißt es in der Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 13. März 1960.

Die Cellesche Zeitung berichtet drei Tage später unter der Überschrift „Kleines Dorf schafft sich Friedhof' unter anderem Folgendes: „Das Hauptthema der Sitzung - Ankauf eines Friedhofsgeländes - fand das besondere Interesse aller als Gäste erschienenen Bürger. Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Kauf des an der Thörener Chaussee gelegenen Waldgrundstückes der Forstgenossenschaft durch die politische Gemeinde. Der geforderte Preis von -,50 DM je qm wurde als angemessen und loyal bezeichnet. Der bereits vorher gewählte Friedhofsausschuss soll, finanziell von der Gemeinde unabhängig, in eigener sachlicher Verantwortung das Friedhofsprojekt durchführen. Die Planierung der ehemaligen Waldparzelle von etwa 4.000 qm ist bereits erfolgt. Über eine Fahrt des Ausschusses zur Besichtigung eines Spezialbetriebes, der wetterfeste Holzzäune im maschinellen Verfahren herstellt, berichteten die Ratsherren Höper, Helms und F. Lücke. Die Vorarbeiten sind so weit gediehen, dass mit der Aufstellung eines Jägerzaunes auf dem neuen Friedhof etwa zwei Wochen nach der Auftragserteilung begonnen werden kann."

Bereits vor dem offiziellen Beschluss begannen die Einwohner Bannetzes damit, den Stichweg von der Landesstraße her zu schaffen: Kiefern wurden gefällt, das Gelände wurde etwas nivelliert. Das war zu diesem Zeitpunkt keine leichte Arbeit, denn die Geräte, mit denen die Bäume gefällt und der Geländeausgleich durchgeführt wurde, ließen nach heutigen Maßstäben so manche Wünsche offen. „Zwar gab es schon Kettensägen, aber die technische Perfektion folgte erst später!" berichtet ein Augenzeuge, der bei der Einrichtung des Friedhofes dabei war. Ein Großteil der Geräte wurde von dem Winser Bauunternehmen Hinsch zur Verfügung gestellt, weil etliche Bannetzer dort arbeiteten und ihren Lohn auf dem Gebiet des Straßenbaues verdienten.

Im Gemeinderats-Protokoll vom 19. Juli 1961 findet sich der Eintrag: „Der Fortgang der Arbeiten auf dem Friedhof soll voran getrieben werden, nachdem die Aussicht besteht, den großen Stein für das Ehrenmal von einer Bundeswehreinheit an Ort und Stelle zu bekommen. Die Ratsherren stellten die Forderung, von den Herren Grubner, Bergen und Gebauer, Winsen möglichst bald Kostenvoranschläge für ihre Arbeiten zu bekommen. Der Vorsitzende des Friedhofsausschusses, Ratsherr Höper, soll das Entsprechende dazu veranlassen."

Parallel zu den Rodungs- und Erdausgleichsarbeiten wuchs bei den Bannetzer Männern also der Gedanke, dass ein Ehrenmal an der Westseite des Geländes dem Friedhof Würde und Bedeutung verleihen könnte. Und da Henry Helms alltäglich Straßenbauarbeiten leistete, kannte er die verschiedenen Erdformationen genau. Und er wusste, dass auf dem Truppenübungsplatz im Bereich Meißendorf/Ostenholz in Hohenbrelingen ein Findling lagerte, der vermutlich sehr gut als Gedenkstein infrage kommen könnte. Der gut 600 Zentner schwere Stein aus skandinavischem Granit war etwa einen Meter mit Erdreich bedeckt, so dass die Bannetzer Männer erstmal das Fundstück freilegen mussten. Mit Spitzhacken, Schaufeln, Spaten, Karren und Seilen ging es zum Fundort. Soweit die menschliche Kraft ausreichte und der Einsatz von Maschinen nicht möglich war, legte man selbst Hand an: Eine dicke Stahltrosse sollte um den Stein gelegt werden, bevor das Prachtstück mit Winden hochgehievt werden konnte. Es war vermutlich die erste Bewegung des rund 600 Millionen Jahre alten Findlings, der aus Skandinavien im Verlauf der Eiszeit an den Südrand der Lüneburger Heide geschoben worden war. Die Deutsche Erdöl-AG (DEA), ebenfalls Arbeitgeber etlicher Bannetzer Männer und Frauen, stellte einen Tieflader für den etwa zwanzig Kilometer langen Transport des Granitbrockens nach Bannetze zur Verfügung.

Von Hans-Wilhelm Höper wird berichtet, dass er etliche Male von Hohenbrelingen nach Wietze fahren musste, um neue, von mal zu mal stärkere Stahlseile zu holen, denn immer wieder riss die Trosse unter dem Gewicht des Findlings. Völlig erschöpft und am Ende ihrer Kräfte konnten die Männer nach gut zehnstündigem Arbeitseinsatz - allein der Transport von Hohenbrelingen nach Bannetze dauerte seine Zeit und erforderte nicht nur vom Fahrer Hermann Lahrs höchste Konzentration, sondern auch von dem begleitenden Konvoi - den Granitstein absetzen. Dabei halfen Kameraden der Bundeswehr-Einheit-Pz-Üb des Scheibenhofes Nord in Bergen mit ihrem schweren amerikanischen Bergepanzer.

Steinmetz Gebauer hat die Beschriftung vorgenommen: „SEI GETREU BIS IN DEN TOD" heißt es auf der Vorderseite des Steines. Damit wird aus der Offenbarung, Kap. 2, Ver. 10 zitiert, in dem es heißt: „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben." Auf die Rückseite des Ellipsoiden sind die Namen der Bannetzer Kriegsopfer beider Weltkriege graviert. Das Phänomen des Gedenksteines: Er hat - außer der menschlichen Kraft, Mühen und Anstrengungen - fast nichts gekostet, denn nahezu sämtliche Materialkosten wurden von Sponsoren übernommen.

Eine erste Grundbepflanzung des Friedhofsgeländes wurde von der Gemeinde Bannetze bei dem Gartenbaubetrieb Güttner in Bergen in Auftrag gegeben und die Einweihung des Gottesackers erfolgte im Herbst 1960. Frieda Reinke vom Ols-Hof wurde 1961 als erste auf dem Friedhof Bannetze beigesetzt. Sie starb am 31. Juli 1961.

Das Ehrenmal wurde offiziell anlässlich des Volkstrauertages 1962 eingeweiht. Auch dazu berichtete die Cellesche Zeitung: „Gegenüber dem Eingang, an der Stirnseite auf einer kleinen Anhöhe, steht als markantes, unübersehbares Zeichen, als ständiges Mahnmal, der riesige Findling. Es ist ein gewachsener Granitstein aus der heimischen Erde. Mit seinen imposanten Ausmaßen und einem Gewicht von über dreihundert Zentnern ist er nicht zu übersehen, wenn man den Friedhof betritt. In großer Anzahl hatten sich neben vielen Gästen die Einwohner der Gemeinde eingefunden, um die Einweihung des Ehrenmales und die Feierstunde zu Ehren der Gefallenen und Vermissten mitzuerleben. Der Bannetzer Schützenverein und die Kyßhäuserkameradschaft aus Winsen hatten mit ihren Fahnen links und rechts der Gedenkstätte Aufstellung genommen. Die Ehrenwache wurde auch von diesen Formationen gestellt. Der Posaunenchor aus Meißendorf eröffnete die Feierstunde. Bürgermeister Lammers aus Bannetze sprach die Worte der Begrüßung. Er dankte all denen, die in uneigennütziger Weise an dem Aufbau des Ehrenmales und der Gestaltung dieser schönen Anlage mitgeholfen haben. Pastor Mangels aus Winsen, der die Gemeinde seelsorgerisch betreut, wies in seiner Ansprache auf das Kreuz hin, das diesen Stein schmückt. Es ist ein Mahn- und Wahrzeichen. Denn wie viele Kreuze aus Birkenholz waren in den letzten Kriegen das einzige Zeichen der Liebe, das vielen Soldaten, die in fremder Erde bestattet liegen, als letzter Gruß auf das Grab gesetzt wurde. Damit sich dieses in Zukunft nicht mehr wiederholen möge, dafür solle sich ein jeder einsetzen, soweit es in seiner Macht steht. Er mahnte die Jugend, dieses nie zu vergessen."

Inzwischen sind über neunzig Beerdigungen vorgenommen worden und vor rund zehn Jahren wurde das Gelände im Nordwesten erweitert, so dass auch langfristig bei etwa drei bis fünf Sterbefällen jährlich genügend Kapazität für die Beisetzungen der Bannetzer vorhanden ist. Der Friedhof ging 1971 im Zuge der Eingemeindung nach Winsen in das Eigentum der Gemeinde Winsen (Aller) über.

In den frühen 80er Jahren konnte der Friedhof an die zentrale Wasserversorgung des Ortsteiles angeschlossen werden. Dadurch brauchen die Hinterbliebenen nicht mehr die Mühe des Wasserpumpens bei der Grabpflege auf sich zu nehmen.

Anlässlich seines 65. Geburtstages stiftete der damalige Bewohner der Alten Schule, Rudolf Fröhling, 1985 den sechseckigen Brunnen, der im Eingangsbereich von Steinmetzmeister Helmut Gebauer errichtet wurde. Gebauer benutzte dazu Obernkirchener Sandsteinplatten, die vorher als Fundament der Winser Bockwindmühle dienten. Durch die Renovierung der Mühle und die Erneuerung des Fundamentes wurden die Hartsandsteinplatten, die von großer Güte sind, nicht mehr benötigt. Sie konnten ein weiteres Mal verwendet werden.

Heute zeichnet sich der Bannetzer Friedhof besonders durch seine Großzügigkeit und durch die waldreiche Gestaltung aus.

1959 - Sportverein Grün-Weiß Bannetze

1959 - Sportverein Grün-Weiß Bannetze

Vorgeschichte bis zur Gründung des Faustballvereins SV Grün Weiß Bannetze

Vorgeschichte bis zur Gründung des Faustballvereins SV Grün Weiß Bannetze

Kleine Vorgeschichte bis zur Gründung des Faustballvereins SV Grün Weiß Bannetze

1955:

Die Gemeinde Bannetze mit ihrem Bürgermeister August Lammers stellt einen Spiel-und Sportplatz zur Verfügung. Das Ratsmitglied Rudolf Beckmann erhält den Auftrag das Gegebene zu veranlassen. Kosten für Bälle und Geräte werden in angemessener Höhe von der Gemeinde getragen. Arbeitslasten für die Erhaltung und Wiederherstellung des Sportplatzes sollen irgend möglich gleichmäßig verteilt werden.

Die Ratsherren der Gemeinde legen großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit. In Anbetracht der kleinen Einwohnerzahl des Ortes entschließt sich Rudolf Beckmann für das Faustballspielen.

1956:

Lehrer Arthur Mohwinkel aus Thören gründet einen Turnverein. Die Bannetzer Faustballaktiven treten dort ein.

1957:

Dieser Turnverein Thören veranstaltet die Kreismeisterschaft im Faustballspiel. Es nehmen je eine Mannschaft der ersten Altersklasse, der Meisterklasse der Jugendklasse und der Damenklasse teil. Außer einem Unentschieden der Damen gab es nur klare Niederlagen.

1958:

Bei den Kreismeisterschaften in Celle wird die Jugend ohne Kampf Kreismeister.

Zu den Bezirksmeisterschaften nach Uelzen fahren folgende Jungen bis zu 18 Jahren: Peter Mohwinkel, Fritz Oterski, Alfred Thiel, Hartmuth Dieterley, Bernd Beckmann und Gerhard Pawlowski. Rudolf Beckmann und Heinz Ebbrecht betreuen diese Mannschaft.

Nach Siegen über Brackel, Bösel und MTV Celle und zwei Niederlagen gegen VFL Lüneburg ( Bezirksmeister ) wird unsere Jugend zweiter Bezirksmeister von dreizehn Bewerbern. Ein großer Erfolg! Der TSV Wietze hält im September ein Faustballturnier ab. Wieder sind unsere Jungen ganz groß. Sie erhalten einen Wimpel für den Turniersieg.

Rudolf Beckmann und Alfred Thiel nehmen an einem Lehrgang für Faustballer in Uelzen teil. Im November trennen wir Bannetzer uns im guten Einvernehmen von dem Turnverein Thören.

Am 15. Januar 1959 wird von Hermann Daps zur Gründung eines Sportvereins eingeladen. Anwesend sind die Damen und Herren: Barbara Thiel, Ursula Lüßmann, Karin Dieterley, Rudolf Beckmann, Hermann Daps, Wilhelm Lonkowski, Alfred Thiel, Wolfgang Schiebel, Horst Hambrock, Ernst Beckmann, Hartmuth Dieterley, Ewald Daps, Heinz Ebbrecht und Wilhelm Lammers.

Hermann Daps eröffnet die Versammlung und erteilt Rudolf Beckmann das Wort. Rudolf Beckmann gibt einen Bericht über das Entstehen des Faustballspieles in Bannetze. Nach den Ausführungen des Sportfreundes Beckmann werden von den Versammlungsteilnehmern Ernst Beckmann und Wolfgang Schiebel zum Wahlvorstand benannt. Der Wahlvorstand übernimmt die Leitung der Versammlung. In den Vorstand werden gewählt durch einstimmigen Zuruf:

- Vorsitzender und Übungsleiter, zugleich Jugendleiter: Hermann Daps

- Geschäftsführer (Rechnungs- und Schriftführer): Heinz Ebbrecht

- Beisitzer: Karin Dieterley und Rudolf Beckmann.

Die Gewählten nehmen die Ämter an. Nach längerer Diskussion einigt man sich den neugegründeten Verein Grün-Weiß Bannetze zu nennen.

50 Jahre SV Grün Weiß Bannetze

50 Jahre SV Grün Weiß Bannetze

Seinen 50. Geburtstag konnte der Sportverein Grün-Weiß Bannetze feiern, denn am 15. Januar 1959 gründeten Barbara Thiel, Ursula Lüßmann, Karin Diederley, Rudolf Beckmann, Hermann Daps, Wilhelm Lonkowski, Alfred Thiel, Wolfgang Schiebel, Horst Hambrock, Ernst Beckmann, Hartmuth Diederley, Ewald Daps, Heinz Ebbrecht und Wilhelm Lammers den Verein. Erster Vorsitzender, Übungsleiter und zugleich Jugendleiter wurde Hermann Daps.

Schon 1955 stellte die Gemeinde Bannetze mit ihrem Bürgermeister August Lammers einen Spiel- und Sportplatz zur Verfügung, denn die Aktivitäten waren nicht mehr zu übersehen. 1956 gründete der Lehrer Arthur Mohwinkel aus Thören einen Turnverein, in den die Bannetzer Faustballer eintraten. Ein Jahr später veranstaltet der Turnverein Thören die Kreismeisterschaft im Faustballspiel. "Im November 1958 trennen wir Bannetzer uns im guten Einvernehmen von dem Turnverein Thören", erinnert der heutige Vorsitzende, Wolfgang Daps, an die Entstehung des Vereins.

Das damalige Bannetzer Ratsmitglied Rudolf Beckmann initiierte wegen der geringen Einwohnerzahl das Faustballspiel maßgeblich. Er erhielt vom Rat den Auftrag, das Nötige zu veranlassen. Kosten für Bälle und Geräte wurden in angemessener Höhe von der Gemeinde getragen. Arbeitslasten für die Erhaltung und Wiederherstellung des Sportplatzes sollten wenn irgend möglich gleichmäßig verteilt werden. Die Ratsherren der Gemeinde legten großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit.

Die weibliche Jugend wurde in den Jahren 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970 und 1975 Deutsche Meister, die männliche Jugend errang diesen Titel 1968.

Vorsitzende des Sportvereins Grün-Weiß Bannetze waren:

1959-1961 Hermann Daps

1961-1962 Rudolf Beckmann

1962-1969 Hermann Daps

1969-1991 Heinz Lammers

1991-1999 Manfred Töpfer

ab 1999 Wolfgang Daps

1935 - Freiwillige Feuerwehr Bannetze

1935 - Freiwillige Feuerwehr Bannetze

Quelle: Winser Geschichtsblätter, Nr. 21 [2010], S. 43f.

25 Bannetzer Männer setzten sich vor 75 Jahren zusammen und gründeten die Freiwillige Feuerwehr: Landwirt Heinrich Thies, Ernst Koch, Arbeiter Hermann Meyerhoff, Bauer August Lammers, Bauer Willi Hartmann, Bergmann Otto Troue, Arbeiter Willi Gerberding, Heinrich Helms, Hermann Daps, Arthur Nötel, Heinrich Beckmann, Landwirt Ludolf Reinecke, Bauer Wilhelm Höper, Gastwirt Wilhelm Lammers, Arbeiter Hermann Hambrock, Willi Ebbrecht, landw. Gehilfe Heinrich Harms, Gustav Hambrock, Vorarbeiter Hermann Kohrs, August Lücke, Arbeiter Otto Meyer, August Meyer, Willi Stolte, Fritz Winkelmann und Hermann Lücke sind als Gründungsmitglieder in den Akten notiert.

Dabei gibt es durchaus Meinungen, dass die Wehr bereits seit 100 Jahren existiere, denn die alte Pumpe weist auf 1910 hin. Aber richtig belegen könne man halt nur die Gründung der Wehr im Jahre 1935. Schließlich gibt es den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen bereits seit 1868, und das Rettungscorps Winsen wurde 1879 gegründet. Natürlich hatte auch schon vor 1935 in Bannetze Brandschutz hohe Priorität. Dafür ist beispielsweise die alte Handdruckspritze ein sichtbarer Beweis: In feinster Zierschrift ist an der Seite des Löschgerätes zu lesen „Feuerwehr Bannetze 1910". Aber das Drei-Zeilen-Dokument vom 2. Januar 1936 ist eindeutig: „Am 29.12.1935 ist die Freiw. Feuerwehr Bannetze gegründet in einer Stärke von etwa 25 Mann. Ein Führer ist noch nicht bestellt", heißt es in dem Vermerk des Kreisfeuerwehrführers Buchholz in Garßen.

In einem Bestandsverzeichnis lautet ein Eintrag unter „Technische Ausstattung": „Handdruckspritzen: eine; Fabrikat Tidow 1910, Leistung:?" - Die Grundlage für das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Bannetze in diesem Jahr war also geschaffen.

Veränderungen gab es einige in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bannetze. Immer wieder gab es Wechsel im Kommando. So waren August Lammers, Wilhelm Höper, Max Just, Günther Helms, Hermann Thies und Heinz Ludwig Dierking Brandmeister der Bannetzer Wehr. Danach sorgte Volker Meyerhoff für eine 25-jährige Kontinuität als Ortsbrandmeister, bis jetzt Eike Lammers das Kommando übernahm.

1919 ist das erste Feuerwehrhaus gebaut worden, in der die Kübelspritze und die Handdruckspritze ebenso untergebracht waren, wie später dann ein Anhänger mit einer Tragkraftspritze (VW-Motor). 1975 wurde ein gebrauchter Ford-Transit mit Tragkraftspritze von der Freiwilligen Feuerwehr Wolthausen übernommen, bevor 1985 ein Fahrzeug auf Basis eines Volkswagens LT und mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen angeschafft wurde. Ein Höhepunkt war 1990/91 der Bau des Feuerwehrgerätehauses, das mit viel Eigenarbeit der Kameraden errichtet wurde. Der damalige Verwaltungschef in Winsen, Karl Gustav Linde, übergab kurz vor seiner Pensionierung als, wie er es ausdrückte, letzte Amtshandlung den Schlüssel für das Haus.

Im Jahr 2000 trat die erste Frau in die bis dahin von Männern beherrschte Feuerwehr ein: Sonja Rohrbeck. Ihr folgten später Anne Lammers, Eva-Maria Bähre, Katharina Hambrock sowie Melanie Töpfer.

Den größten Brand verzeichnet das Protokoll der Wehr im Jahr 1982: „Der Großbrand brach in der Nacht zum 26. September gegen 2 Uhr auf dem Hof von Heinrich Lammers aus: Die Scheune hatte Feuer gefangen. Sie brannte trotz großer Bemühungen auch von befreundeten Wehren bis auf die Grundmauern nieder. Jedoch wurden angrenzende Gebäude vor einem Ergreifen der Flammen erfolgreich geschützt.

Die Einsätze beim Orkan am 29./30. Juni 1997 und beim Sturm Kyrill am 18. Januar 2007 wurden in den Protokollen ebenso notiert, wie der Alarm beim Eisregen am 24. Dezember 2002: Eisbruch gefährdete die Versorgungswege. Die Jahreswende 2002/2003 war sehr interessant, als es am Heiligen Abend Stromausfall und an den folgenden Tagen erhebliche Gefahr durch Eis und Schnee gab. Da war die Bannetzer Wehr auch in Thören im Einsatz, um die Überlandleitungen von dickem Eis zu befreien.

Gelegentlich hielten beängstigende Hochwässer die Kameraden in Atem, so dass in enger Kooperation mit der Stützpunktwehr in Thören auch akute Maßnahmen zum Hochwasserschutz vorgenommen wurden: Das Errichten von Sandsackbarrieren.

1912 - Allerwehr, -schleuse und Schleusenhaus

1912 - Allerwehr, -schleuse und Schleusenhaus

aus dem Denkmalatlas Niedersachsen:

Im Osten des Ortes befindet sich die Schleusenanlage Bannetze. Sie wurde in den Jahren 1909 bis 1912 errichtet, als die Aller zwischen Celle und der Leinemündung kanalisiert wurde, um die Bedingungen für den Schiffsverkehr zu verbessern. Dies machte Stauanlagen zur Wasserstandsregulierung notwendig, die neben Bannetze auch in Oldau sowie Marklendorf und Hademstorf gebaut wurden.

An der Erhaltung der Gruppe „Schleusenanlage Bannetze“ besteht aufgrund ihrer geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung wegen ihres ortsgeschichtlichen, technikgeschichtlichen sowie landschaftsbildprägenden Schau- und Zeugniswerts ein öffentliches Interesse.

Zur Schleuse und zu dem zugehörigen Schleusenwärterhaus führt eine Straße, die von Laubbäumen gesäumt ist.

Berichterstattung in der Celleschen Zeitung (von Lothar H. Bluhm, 2018):

Einstimmiges Votum: Die Gemeinde Winsen kauft das ehemalige Schleusenwärterhaus an der Aller. Mit dem Beschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für eine neue Zukunft des denkmalgeschützten Fachwerk-Klinkerhauses an der Bannetzer Schleuse geebnet.

Trotz Sanierungsbedarfs und baulicher Mängel könne aus dem Gebäude wieder ein Schmuckstück werden, heißt es in der Ausschreibung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, auf die die Gemeinde Winsen mit einem Angebot reagierte. Zu beachten seien allerdings unter anderen erhebliche Auflagen und Rechte der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die den Betrieb der benachbarten Schleusenanlage uneingeschränkt und zu jeder Tageszeit aufrechterhalten muss. Auch deshalb sei das Gebäude für private Wohnnutzung nicht geeignet.

Vielmehr wird nun eine touristische Nutzung als Infozentrum Energie wieder Leben in das seit sechs Jahren verwaiste Haus bringen. „Dies soll ein Kooperationsprojekt der Gemeinden Winsen und Wietze, der Salzgitter AG, der Technischen Universität Braunschweig und der Aller-Leine-Tal-Region werden“, sagt Winsens Bürgermeister Dirk Oelmann. Ein erstes Sondierungsgespräch mit allen Beteiligten ist noch in diesem Jahr geplant. Dann soll auch geprüft werden, wie weit eine Förderung durch EU-Mittel möglich ist. „Das kostet was – da wollen wir so viele Fördermittel abgreifen wie möglich“, sagt Oelmann zuversichtlich. Bis Mitte nächsten Jahres soll dann die Genehmigung des neuen Etats vorliegen, in dem Haushaltsmittel für die Sanierung enthalten sein werden. Parallel dazu werde ein Bebauungsplan erarbeitet. „Vorrang haben aber zunächst Sicherungsmaßnahmen des Gebäudes“, so Oelmann.

Die jahrelangen Bemühungen der Heimatpfleger aus Thören, Wolthausen, Stedden, Meißendorf und besonders aus Bannetze sowie des früheren stellvertretenden Bannetzer Ortsbürgermeisters Mebus Geyh haben somit zum Erfolg geführt. Immer wieder hatten sie auf die besondere Bedeutung des Hauses hingewiesen. Immer wieder wurden sie von den verschiedenen Ämtern und Stellen vertröstet. Immer wieder machten sie darauf aufmerksam, dass mit einem Abbruch ein wichtiges Stück Technikgeschichte verschwinden würde. Und: Der durch EU-Mittel geförderte Allerradweg führe direkt an Wehr und Schleuse entlang und biete an dieser Stelle einen interessanten und begehrten Haltepunkt für Radwanderer, schrieb der Bannetzer Heimatpfleger Harry Fricke im Namen seiner Kollegen an Verantwortungsträger.